Nel Medio Oriente è in atto da tempo uno scontro feroce tra le due maggiori potenze regionali, l’Arabia Saudita e l’Iran, campioni rispettivamente della tradizione sunnita e di quella scita. In apparenza i conflitti seguono la rima di frattura interna all’Islam tra le due grandi correnti di pensiero o, in misura minore, tra i diversi orientamenti del sunnismo.

Nel complesso, tuttavia, ancora oggi appare condivisibile la seguente analisi:

“I conflitti che sconvolgono il Medio Oriente ed il Nord Africa riconoscono cause diverse: il grave ritardo economico; la profonda disuguaglianza sociale; la mancata secolarizzazione delle società islamiche; gli appetiti suscitati dalle ingenti risorse energetiche della regione; il nazionalismo arabo ereditato dal passato; lo stato di minorità politica patito da quei Paesi sulla scena internazionale; una ripartizione artificiale dei territori, compiuta dalle potenze coloniali all’inizio del XX secolo senza tener conto delle condizioni locali. In questo contesto, ferma restando la fede sincera di milioni di credenti ed anzi proprio in virtù di questa, il fattore religioso diventa uno strumento potente da utilizzare allo scopo di attrarre consensi dalle grandi masse di diseredati. I movimenti politici di ispirazione religiosa risultati più efficienti (i Fratelli musulmani in Egitto, Hezbollah in Libano, Hamas in Palestina) hanno aggiunto la capacità di radicarsi nei territori attraverso la costituzione di una rete assistenziale ben strutturata (centri sanitari e scuole coraniche) e finanziata dagli Stati di riferimento religioso (in particolare l’Arabia Saudita per i sunniti e l’Iran per gli sciiti)”1.

In un articolo pubblicato su Aspenia, Giacomo Luciani individua un’altra rima di frattura che divide il mondo islamico, in particolare quello arabo medio-orientale, costituita dalla rendita petrolifera che, con il mutare del contesto storico, da fattore di stabilizzazione si è trasformato in potente elemento di perturbazione sia interna ai singoli Paesi che nelle relazioni tra gli Stati2.

L’assunzione di base è che vi sia una differenza strutturale tra i Paesi produttori di petrolio e quelli fornitori di mano d’opera. In passato, per lungo tempo, la rendita petrolifera ha stabilizzato le élites dei Paesi produttori consentendo loro di imporsi attraverso una strategia di tassazione minima o nulla sulle persone e sulle imprese ed una politica di investimento su infrastrutture e opere pubbliche (viabilità, sanità, scuole, università). Ma la stabilizzazione si è riversata anche su quei Paesi che pur non essendo produttori, partecipavano alla rendita attraverso due principali meccanismi. Innanzitutto i finanziamenti diretti da parte dei produttori in particolare a vantaggio dei Paesi che si trovavano in prima fila nella guerra ad Israele. In secondo luogo le rimesse da parte dei lavoratori che dai Paesi non petroliferi si trasferirono in massa verso quelli produttori.

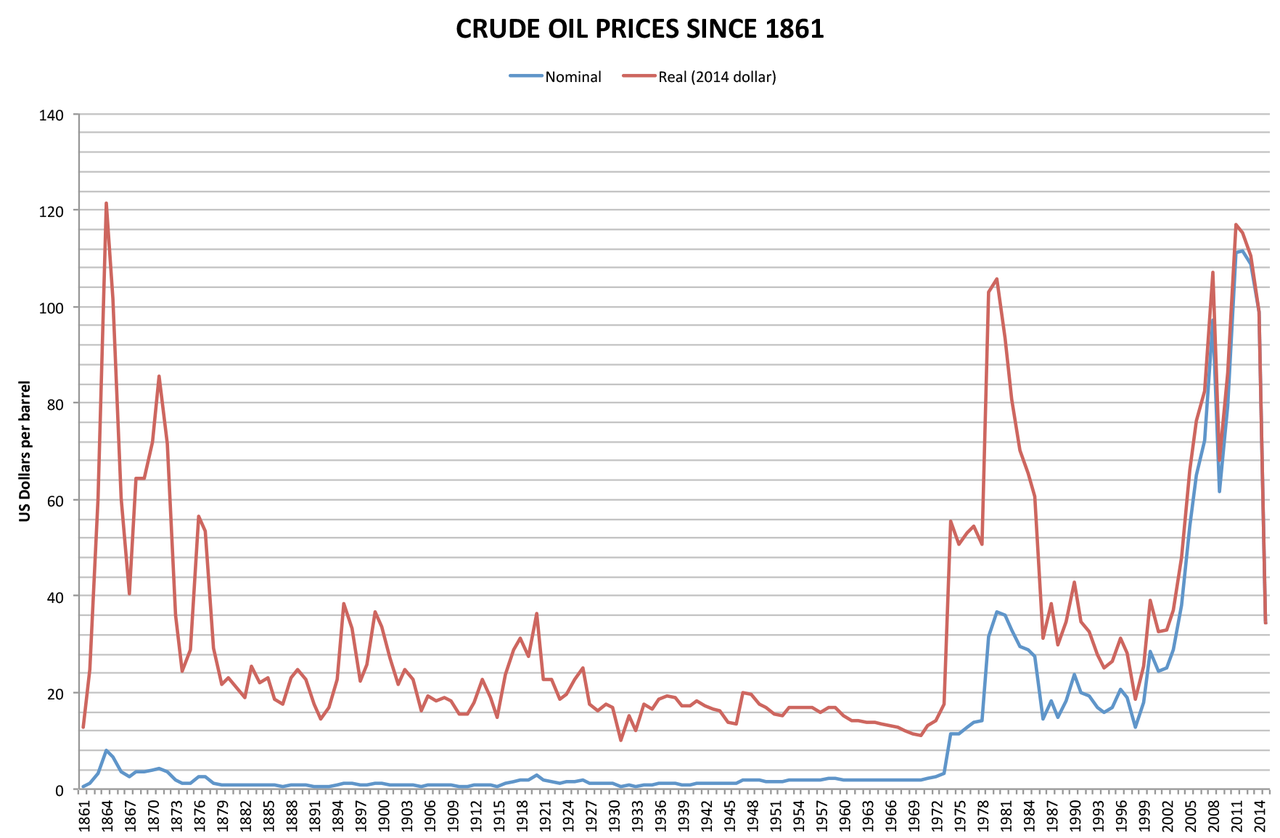

La rendita petrolifera ha però avuto andamenti alterni nel corso del tempo e così anche i meccanismi di distribuzione al di fuori dei Paesi produttori. Complessivamente il trasferimento di risorse economiche da parte dei Paesi non produttori si riduce drasticamente. I finanziamenti diretti risentono del prezzo del petrolio che segue fondamentalmente tre cicli. Nel corso di un primo ciclo (1970-1985) aumenta rapidamente e poi ridiscende. Un secondo ciclo va dal 1985 al 2000 e vede il prezzo del petrolio rimanere costantemente basso. Infine nel corso di un terzo ciclo, che va dal 2000 al 2015, i prezzi hanno andamenti estremamente alterni per attestarsi in ultimo su un livello basso. In rapporto a questi eventi si verifica la contrazione periodica dei finanziamenti diretti. Inoltre, con la prima guerra del Golfo, si verifica un ulteriore evento che inceppa il trasferimento della rendita ed è la rinuncia da parte dei Paesi produttori alla mano d’opera araba. Quando nel 1990 il Kuwait viene invaso dall’Iraq, alcuni Paesi arabi fornitori di mano d’opera (segnatamente la Giordania, lo Yemen e l’Olp) si schierarono a favore di Saddam Hussein. Di conseguenza l’Arabia Saudita ed i suoi alleati decidono di rinunciare alla mano d’opera giordana e palestinese ed iniziano ad importare operai dal subcontinente indiano.

Ma anche all’interno dei paesi produttori il petrolio ha cessato di essere uno strumento di consenso per le élites e quindi un fattore di stabilizzazione politica. Innanzitutto perché le continue variazioni di prezzo costringono ad un prudente ridimensionamento degli investimenti. In secondo luogo, anche nei momenti espansivi, la politica della spesa pubblica si rivela meno efficace rispetto al passato nel produrre consenso interno: il passaggio dalle strade sterrate alle autostrade a quattro corsie è epocale ma non altrettanto il passaggio dalle autostrade a quattro corsie a quelle a otto corsie. E questo vale anche per le scuole, le università e gli ospedali. Data il continuo incremento della domanda, è prevedibile che il prezzo del petrolio rimanga tendenzialmente basso ancora per molti anni. Secondo alcuni analisti almeno sino al 2030. Se sarà così l’instabilità interna dei Paesi petroliferi e la conflittualità tra produttori e non è destinata ad aumentare.

CDL, Tivoli, 1 maggio 2018

1. Democrazia Pura. Jihadismo globale, il ritono di Al-Qaeda. 1 ottobre 2016.

2. Giacomo Luciani. Il petrolio e la guerra civile araba. Aspenia 78: 16-24, 2017