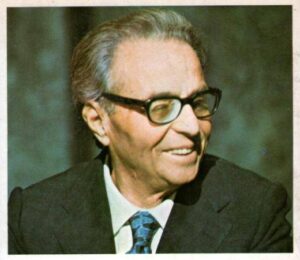

Ugo La Malfa. Communism and Democracy in Italy. Foreign Affairs, Vol. 56, No. 3, Apr., pp. 476-488, 1978 .

Il testo originale è consultabile integralmente e gratuitamente sulla piattaforma digitale Journal Storage. Traduzione CDL (9 Settembre 2013).

La presenza in Italia di un forte Partito comunista è stata per me fonte di preoccupazione costante negli oltre 50 anni di vita politica, dagli esordi in clandestinità come antifascista nel movimento di resistenza e per tutto il periodo della libertà democratica di cui l’Italia ha goduto a partire dalla liberazione.

Nel 1925, all’età di 22 anni aderii ad un partito democratico, l’Unione Democratica Nazionale fondata da Giovanni Amendola, un uomo politico veramente illustre e di moralità irreprensibile. Vi erano, tra i rappresentanti di questo partito, Mario Berlinguer, il padre dell’attuale segretario del Partito Comunista Italiano (PCI), e Silvio Trentin, mio vecchio professore all’Università di Venezia e padre di uno dei più acuti e generosi esponenti del sindacalismo comunista attuale.

Qualche mese dopo la mia adesione al partito, Giovanni Amendola fu percosso a morte dai fascisti ed io mi ritrovai al suo capezzale accanto al figlio Giorgio, le cui idee politiche erano le stesse del padre. Nel 1930, con l’oppressione fascista al suo acme e con la minaccia inquietante della dittatura nazista che si profilava all’orizzonte, Giorgio Amendola abbandonò la causa democratica per seguire il suo destino nel Partito Comunista clandestino. A poco a poco la maggior parte dei giovani che erano stati miei compagni nella fase iniziale, clandestina, della resistenza al fascismo, tra il 1925 e il 1930, decisero di continuare la lotta sotto la bandiera della falce e martello ed io rimasi virtualmente solo, insieme a pochi altri amici che la pensavano come me.

Qualche mese dopo la mia adesione al partito, Giovanni Amendola fu percosso a morte dai fascisti ed io mi ritrovai al suo capezzale accanto al figlio Giorgio, le cui idee politiche erano le stesse del padre. Nel 1930, con l’oppressione fascista al suo acme e con la minaccia inquietante della dittatura nazista che si profilava all’orizzonte, Giorgio Amendola abbandonò la causa democratica per seguire il suo destino nel Partito Comunista clandestino. A poco a poco la maggior parte dei giovani che erano stati miei compagni nella fase iniziale, clandestina, della resistenza al fascismo, tra il 1925 e il 1930, decisero di continuare la lotta sotto la bandiera della falce e martello ed io rimasi virtualmente solo, insieme a pochi altri amici che la pensavano come me.

Mi sono spesso domandato perché giovani tanto brillanti ed indiscutibilmente onesti avessero perso la fede nella causa democratica nel corso degli anni ’30 e perché avessero scelto di militare nel Partito Comunista. In particolare mi riferisco ai tre figli di Giovanni Amendola, un martire laico del fascismo, e di democratici tanto illustri come Silvio Trentin e Mario Berlinguer.

Mi posso spiegare questo solo ricordando che in quel periodo sembrava che, sulla scia di Italia e Germania, l’intero mondo occidentale stesse per soccombere al fascismo. La guerra civile spagnola, che aveva messo a nudo la debolezza delle democrazie occidentali e che si era conclusa con il trionfo di Franco, e l’incredibile cedimento a Monaco di fronte a Hitler potevano solo consolidare questo argomento. In Occidente il tessuto democratico sembrava progressivamente lacerarsi sotto l’attacco furibondo del nazi-fascismo. A Est, invece, si ergeva un campione della lotta antifascista, la possente Unione Sovietica, governata da un Partito Comunista potente che dava sostegno e rifugio ai comunisti di tutto il mondo.

A prescindere dalla mia personale opinione su come si sia andato formando il pensiero politico di alcuni leader comunisti, rimane il fatto che l’Italia subito dopo la liberazione dovette fare i conti con un forte Partito Comunista, largamente dominato dall’ideologia sovietica. Da allora ho sempre ritenuto che una democrazia che abbia in seno un forte partito comunista non possa che essere una democrazia debole o, se si preferisce, zoppa. Ed è così che l’Italia sta arrancando dal 1945.

Io appartengo ad un partito democratico minoritario, il Partito Repubblicano Italiano (PRI), la cui ispirazione ed i cui ideali discendono direttamente da alcune grande figure del Risorgimento come Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo. Durante la Resistenza, e per un breve periodo successivo, ho aderito ad un partito militante dalla breve vita, il Partito d’Azione, pure fondato sugli ideali democratici. Ed è proprio perché aderivo ad una tradizione democratica radicata negli ideali del Risorgimento che dopo la guerra avvertivo la necessità di erigere un baluardo al Partito Comunista, un’organizzazione con legami ideologici e politici con una nazione che ho sempre ritenuto essere la negazione dei veri valori di libertà, di democrazia, di ordinato sviluppo civile, economico e sociale così cari al mio ed altri partiti.

Nel periodo successivo alla Liberazione, nel 1945, in Italia i governi comprendevano rappresentanti di tutti i partiti che avevano avuto un ruolo nella Resistenza, compreso il Partito Comunista. Il Partito Socialista, che aveva una solida tradizione democratica, sebbene di derivazione ideologica marxista, era vincolato ai comunisti dal cosiddetto patto di unità d’azione. Preoccupato da questo, proposi un’alleanza tra il Partito d’Azione e i socialisti che avrebbe avuto un peso politico ed elettorale adeguato a contrastare il Partito Comunista ed il partito cattolico, la Democrazia Cristiana, che già allora si stava rivelando come la forza emergente. I socialisti rifiutarono la proposta con il risultato che i partiti laici ed i socialdemocratici, fuoriusciti dal Partito Socialista sotto la guida di Giuseppe Saragat, non ebbero nessun’altra alternativa che associarsi ai democratici cristiani in una coalizione che poteva organizzare un fronte ragionevolmente resistente alle pressioni costanti e crescenti esercitate dal Partito Comunista e dai suoi alleati socialisti.

La prima di queste coalizioni si formò nel 1947, quando comunisti e socialisti uscirono dal Governo. Da quell’anno sino al 1953 risultò possibile formare coalizioni democratiche centriste che si dimostrarono capaci di stabilire legami saldi tra l’Italia, l’Europa e l’Occidente in termini di politiche istituzionali, economiche e sociali messe in atto a livello locale e in ambito internazionale, ancorando l’Italia all’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) e contribuendo alla fondazione della Comunità Europea. Per illustrare la situazione in quei primi anni del dopoguerra, ricordo che nella seconda metà del 1948 fui designato capo della delegazione italiana inviata in Unione Sovietica per negoziare i particolari del trattato di pace. Trascorsi quattro mesi a Mosca per portare a termine la trattativa e tornai con un’impressione indelebile del pervasivo regime militaresco e autoritario esistente nel Paese. Così, nella primavera del 1949, in occasione del dibattito alla Camera dei deputati, potei attingere a quell’esperienza vissuta per affermare quanto fosse vitale per l’Italia aderire all’Alleanza Atlantica. La mozione in questione fu oggetto di un’accesa opposizione da parte dei comunisti e dei socialisti di Nenni che, insieme, utilizzarono l’intera gamma delle tecniche ostruzionistiche nel tentativo di tenere l’Italia fuori dalla NATO.

Nonostante il forte schieramento anti-comunista, in questo periodo critico durante il quale veniva plasmata la politica interna ed estera dell’Italia del dopoguerra, le mie preoccupazioni crescevano. Non solo la presenza di un potente Partito Comunista rendeva di per sé molto difficile ottenere una democrazia pienamente efficiente in Italia ma l’alleanza tra socialisti e comunisti fu un’aggravante. La coalizione centrista, formata da democratici cristiani, liberali, socialdemocratici e repubblicani, continuò a presidiare il fortino ma la tensione nel Governo cominciò a salire. La forte opposizione sostenuta dal blocco comunista e socialista faceva temere ai partner della coalizione che presto o tardi lo tale schieramento avrebbe potuto vincere un’elezione e costituire una seria minaccia per la direzione complessiva della politica interna ed estera dell’Italia. Il pericolo si allentò quando, nel 1953, il Partito Socialista iniziò a sviluppare una linea politica più autonoma.

La prospettiva di un divorzio tra socialisti e comunisti dopo tanti anni di matrimonio cominciò ad emergere e vi era la possibilità concreta di persuadere i socialisti ad entrare nella cittadella governativa, sino ad allora riserva degli altri partiti democratici. La Democrazia in Italia cominciava a sembrare un po’ meno zoppa di quanto avessi pensato sino ad allora. Molti dirigenti democratici iniziarono una campagna per ottenere l’ingresso dei socialisti al governo e, di conseguenza, lasciare i comunisti ai margini come unico partito di opposizione. Dopo circa dieci anni di tentativi perseveranti l’obiettivo fu raggiunto quando si costituì il primo governo di centro-sinistra.

Molte speranze erano riposte nella formula del centro-sinistra e nella partecipazione dei socialisti al governo. Nei primi anni ’60 l’economia italiana era ancora in pieno boom. Si avvertiva che le grandi potenzialità dell’Italia per un’ulteriore crescita potevano essere sfruttate allo scopo di affrontare alcuni dei problemi cronici del Paese come ad esempio il sottosviluppo nel Meridione, la disoccupazione e l’emigrazione così come l’insufficienza dei servizi sociali fondamentali (istruzione, assistenza sanitaria, sistema dei trasporti). Queste almeno le intenzioni iniziali. Ma ben presto si scoprì che la pressione dei sindacati, la cui politica era irrealistica e mal concepita, unitamente alle pressioni incessanti esercitate dal Partito Comunista, alla generale incapacità di cogliere le questioni in gioco in una società moderna industrializzata e alla tendenza ad arrangiarsi in politiche improvvisate, tutto si combinò per contrastare tali buone intenzioni. Innanzitutto si rivelò impossibile mantenere il precedente elevato tasso di crescita. Quindi venne il Maggio 1968 a Parigi. E gli italiani seguirono l’esempio francese a tutta forza; invece di durare solo un mese, come era accaduto in Francia, il dissesto totale del sistema economico e sociale divenne un carattere permanente del panorama italiano. Più recentemente la disgregazione economica e sociale si è estesa sino a minacciare la legalità, l’ordine pubblico e l’efficienza delle istituzioni del Paese1.

Per esprimere succintamente la mia opinione sugli eventi accaduti in Italia tra il 1962 ed il 1976, semplicemente ricorrerò alle dichiarazioni che rilasciai ad un ben noto giornalista italiano: “Negli ultimi anni i democratici cristiani si sono distinti per il malgoverno del Paese, i comunisti per l’aver sostenuto un socialismo massimalista e populista, i socialisti per aver contribuito sia al malgoverno che al massimalismo demagogico”.

Man mano che si deteriorava la situazione economica e sociale, e con essa la legalità e l’ordine pubblico, i tenui legami che avevano tenuto insieme i partiti del centro-sinistra per 15 anni si sfilacciavano sempre più. I socialisti mostravano esplicitamente la loro sofferenza e infine, percependo la sempre maggiore presenza del Partito Comunista nella società italiana, chiesero la sua partecipazione al governo. I motivi addotti erano che se i comunisti fossero usciti dall’opposizione per assumere alcune responsabilità, questo avrebbe favorito la soluzione dei problemi del Paese e, contestualmente, avrebbe ridotto il loro potere di attrazione sull’elettorato di riferimento socialista.

Sul principio del 1976, il Partito Socialista faceva cadere il governo Moro-La Malfa, una coalizione tra democratici cristiani e repubblicani. Seguì un monocolore democristiano che rimase in carica sino a quando si poterono indire elezioni anticipate, il 20 Giugno 1976.

I democratici cristiani proposero al Paese una piattaforma politica decisamente orientata a tenere i comunisti fuori dal governo. I risultati elettorali diedero alla Democrazia Cristiana 263 seggi alla Camera dei Deputati, ai comunisti 228, ai socialisti 57, ai socialdemocratici 15, ai repubblicani 14. La maggioranza necessaria per formare un governo era pari a 316 seggi. Dalle cifre appare evidente che era possibile aggregare una coalizione di centro-sinistra che comprendeva democratici cristiani, socialisti, socialdemocratici e repubblicani che sommavano 349 seggi a fronte dei 228 del partito Comunista. Tuttavia, poiché i socialisti avevano formalmente dichiarato di non voler entrare al governo senza i comunisti, fu chiaro che l’era del centro-sinistra si era conclusa per sempre. Di conseguenza il Partito Comunista Italiano usciva da un’opposizione trentennale per entrare, sebbene solo attraverso il meccanismo dell’astensione nel voto di fiducia, nell’area di governo che i partiti democratici erano riusciti a controllare dal 1945 in poi. Il monocolore Andreotti, durato 18 mesi, ha potuto insediarsi solo con il voto di fiducia della Democrazia Cristiana e con l’astensione degli altri partiti democratici e del Partito Comunista.

II

Che cos’era questo Partito Comunista che si era astenuto sul governo Andreotti, aveva abbandonato la sua posizione estremista e aveva unito le sue forze a quelle degli altri partiti che con il voto favorevole o l’astensione sostenevano un governo democratico? Era il partito marxista-leninista e imbevuto sino in fondo del dogma sovietico che avevamo conosciuto all’indomani della Liberazione? O era un altro partito, seriamente impegnato a rielaborare la sua vecchia ideologia per entrare progressivamente nell’alveo democratico? Se fosse stata giusta la prima ipotesi, allora la trentennale democrazia italiana stava vivendo la prima grave minaccia poiché il governo Andreotti si era insediato sull’onda dell’astensione del Partito Comunista. Nel secondo caso, un nuovo contributo democratico si rendeva disponibile per risollevare le sorti dell’Italia nel suo periodo più cupo.

Questo è lo snodo cruciale della discussione pro o contro l’affidabilità democratica del Partito Comunista e del cosiddetto euro-comunismo e che ha rappresentato l’argomento tanto animatamente dibattuto in Italia e in tutto il Mondo.

La mia opinione, condivisa dal mio partito e da settori ampi delle altre forze politiche, è che il Partito Comunista oggi non sia più l’animale conosciuto durante il fascismo, la Resistenza ed i primi decenni del dopoguerra. I nuovi elementi, che io ritengo reggano ad una valutazione rigorosa, sono:

1) Da diversi anni il PCI va formalmente dichiarando, sia in Italia che all’estero, la volontà di rispettare i valori della democrazia, del pluralismo e delle libere elezioni e di rinunciare al dogma ideologico della dittatura del proletariato.

Nell’ultimo Novembre (1977, ndt), a Mosca, nel corso delle celebrazione per il sessantesimo anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, alla dura riaffermazione dei principi del dogmatismo sovietico da parte di Leonid Brezhnev è seguito un discorso di Enrico Berlinguer, segretario del PCI. Berlinguer ha dichiarato tranquillamente che il suo partito credeva nei valori storici ed universali della democrazia, nella natura non ideologica dello Stato (ovvero non credeva allo Stato così come concepito dal marxismo-leninismo), nella coesistenza di diversi partiti politici, nel pluralismo sociale, culturale e ideale. Nel dibattito che ne è seguito in Italia, ho messo subito in chiaro di attribuire grande rilevanza alle dichiarazioni di Berlinguer perché erano state fatte in un’occasione solenne e alla presenza dei delegati dei partiti comunisti di tutto il mondo. Sentivo anche che quel suo messaggio sarebbe penetrato nei sotterranei del dissenso esistente nei Paesi del blocco sovietico per annunciare la nascita di una terza eresia che si aggiungeva a quella iugoslava e cinese. Altri commentatori risposero che mentre al leader comunista spagnolo Santiago Carrillo era stato impedito di parlare dal palco, a Berlinguer era stato concesso di esprimersi. Essi sottolineavano questo particolare per dire che i sovietici avevano con il partito Comunista Italiano un rapporto più stretto rispetto all’omologo partito spagnolo. Vi è comunque un’altra interpretazione: il trattamento riservato a Carrillo voleva essere un avvertimento indiretto allo stesso Berlinguer. Impedire a Berlinguer di parlare sarebbe stata un’implicita ammissione che il più potente partito comunista dell’Occidente era diventato troppo eretico con tutte le conseguenze che ne derivavano. Nell’immediato i sovietici potevano permettersi di lasciare che la pentola traboccasse bollendo. Dal punto di vista di Berlinguer, come leader di quel partito, egli doveva in qualche modo innescare quel processo faticoso di allontanamento del PCI dal suo vecchio alveo ideologico e di allentamento delle fedeltà al Cremlino un tempo onorata.

2) Nello stesso periodo, il PCI dichiarava di accettare la partecipazione dell’Italia alla NATO e di voler collaborare con le altre democrazie per la costruzione dell’unione europea. In dibattiti recenti di politica estera, sia alla Camera che al Senato, i comunisti hanno sottoscritto insieme agli altri partiti i documenti che riaffermano i principi tradizionali della politica estera italiana e segnatamente la sua appartenenza alla NATO e alla Comunità europea. Gli oppositori sostengono che il PCI accetterà inizialmente tali principi ma solo in apparenza perché poi tenterà di modificarli o rovesciarli. Ora è bene ricordare che quando i socialisti entrarono nel centro-sinistra sostenevano una politica di assoluta neutralità e chiedevano il ritiro dell’Italia dalla Nato. Il Partito Socialista ha fatto certamente poco per la crescita economica e sociale dell’Italia. A fronte di questo però, dopo così tanti anni al governo, non ha nemmeno scalfito la superficie della tradizionale politica estera dell’Italia. Comunque, quando il PCI chiede di avere una voce in capitolo negli affari del Paese, è pienamente consapevole di essere in minoranza rispetto alle altre forze democratiche. Se, dopo l’ingresso al governo, i comunisti dovessero ripudiare la politica estera italiana, agli occhi della pubblica opinione questo apparirebbe come un motivo di rottura per le forze democratiche. Nelle circostanze attuali essi possono solo essere messi alla prova per verificare le loro reali intenzioni.

Nel tentativo di giungere ad una valutazione chiara non si dovrebbe trascurare un ulteriore aspetto. L’idea che i leader comunisti italiani avevano su Unione Sovietica ed Occidente prima delle rivelazioni di Khrushchev relative al periodo staliniano e ai conseguenti sviluppi deve essere completamente diversa da quella che essi hanno appreso con anni di esperienza politica in una democrazia occidentale come l’Italia e la profonda conoscenza, maturata dall’interno, della politica sovietica interna ed estera. I partiti ed il pensiero dei dirigenti politici subiscono alcuni processi di revisione che possono essere esposti in pubblico ed altri che, sebbene inconfessati, sono quelli maggiormente operanti.

3) Sul fronte economico e sociale, il PCI ha di recente rinunciato al tradizionale repertorio populista e demagogico, basato sul principio fideistico della collettivizzazione, ed ha affermato la volontà di sostenere una politica rigorosa per mettere ordine nella realtà economica e sociale, ristabilire basi solide della legalità e dell’ordine pubblico, dopo tutte le devastazioni degli ultimi anni, e consolidare le istituzioni democratiche nel contesto del quadro economico di tipo occidentale esistente nel Paese. Di più, Luciano Lama, segretario generale della CGIL comunista, che è il maggior sindacato italiano, ha di recente concesso un’intervista ad un giornale romano che ha suscitato un ampio dibattito. Lama ha dichiarato che salario ed occupazione non possono essere più considerati variabili indipendenti e che i sindacati, incalzati dalle rivendicazioni del 1969, hanno sottovalutato la questione della disoccupazione. Questo ha creato una situazione tanto difficile da rendere necessario un nuovo sistematico approccio per consentire al Paese di rimettersi in piedi. In altri termini Lama lasciava intendere l’accettazione del principio di una politica salariale e di patto sociale che è servita alla Gran Bretagna per riprendersi da una crisi, caratterizzata da alta inflazione, enorme deficit della bilancia dei pagamenti e tasso eccessivo di spesa pubblica, che l’affliggeva sino a poco tempo fa. L’Italia è ormai rimasta solo al fondo della classifica della Comunità Europea, ancora imprigionata in tale crisi proprio perché i suoi governi sono stati incapaci di assicurare il sostegno dei sindacati ad un pacchetto di misure di salvataggio simile a quello britannico. Si può obiettare che Lama fece quell’affermazione proprio quando Andreotti era caduto e i comunisti ponevano con forza la questione del proprio ingresso al governo o quantomeno nella maggioranza parlamentare. Ma quelli che come me presagivano una crisi ancora più profonda dell’Italia nel caso in cui i sindacati avessero insistito nella politica perseguita dal 1969 e che non ci fosse altro modo per uscire dalla crisi se non un accordo tra governo, lavoratori ed impresa, non potevano permettersi di prendere alla leggera l’offerta di Lama.

E’ utile ribadire che io ritengo ci sia stato un momento importante nel corso della guerra di parole tra dirigenti comunisti e democratici dell’Italia del passato. Nel 1965 presi parte ad un affollato dibattito pubblico con leader comunisti di assoluto rilievo come Pietro Ingrao e Giorgio Amendola. L’obiezione che io ponevo ad entrambi era approssimativamente questa: tu, da comunista, guardi con nostalgia alla rivoluzione che nel 1917 portò i bolscevichi al potere. Ma l’Italia di oggi non potrebbe essere più diversa dalla Russia del 1917, un Paese senza praticamente uno sviluppo industriale, popolato da una grande massa di contadini ridotti in miseria, oppresso da un regime zarista che non aveva alcuna maggiore cognizione della libertà rispetto al successore sovietico di oggi. L’Italia, con tutti i suoi problemi, è un Paese industrializzato avanzato, con tradizioni fortemente differenti ma saldamente ancorato alla civiltà occidentale. Come puoi realisticamente aspettarti di riuscire a trapiantare una ideologia ed un modello politico che sono stati applicati ad un ambiente così radicalmente diverso mezzo secolo fa? Il Partito Repubblicano Italiano (PRI), un partito minoritario ma intellettualmente rispettato, è andato predicando questi argomenti da sempre ed è mia personale ma fondata speranza che questo possa aver avuto una qualche influenza nella attuale riflessione critica del Partito Comunista Italiano.

III

Mettendo da parte per ora questi tre punti, mi si permetta una valutazione complessiva della situazione in termini politici.

Come indicato in precedenza, la Democrazia Cristiana uscì dalle elezioni generali del Giugno 1976 senza la possibilità di formare una coalizione di centro-sinistra in quanto il Partito Socialista, i cui voti erano decisivi, rifiutava di partecipare ad un governo o ad una maggioranza che escludessero il Partito Comunista Italiano. Il governo Andreotti si è insediato con il voto favorevole della Democrazia Cristiana e con l’astensione di tutti gli altri partiti, democratici e comunista. Il Governo Andreotti è durato 18 mesi ed ha potuto iniziare ad affrontare i problemi economici e pochi aspetti di ordine pubblico perché i comunisti hanno consentito che operasse su questa linea per tale periodo di tempo. Pertanto è già stato raggiunto un compromesso con il Partito Comunista ma era certamente una pia illusione aspettarsi che esso consentisse che tale situazione persistesse sino alle successive elezioni generali. Presto o tardi i comunisti erano destinati a chiedere un ruolo maggiore nella gestione del Paese. Comunque, proprio perché Andreotti fu costretto a governare in questa situazione anomala, senza una reale maggioranza in Parlamento, non è stato capace di realizzare sostanziali progressi verso il superamento dei principali problemi economici del Paese come l’enorme spesa pubblica, il costo eccessivamente elevato dell’assistenza sociale, una crescita salariale superiore a quella della produttività, la necessità di approntare operazioni di salvataggio di un’ampia parte dell’industria nazionale a cominciare dalle grandi aziende gravate da difficoltà finanziarie. In questo momento, ora che il governo Andreotti è caduto, sono possibili due sole opzioni. O si forma un nuovo governo con i comunisti dentro o in maggioranza o si devono convocare le elezioni generali.

Il mio partito ha sostenuto la prima opzione perché in questo momento le elezioni non solo spaccherebbero il Paese in due schieramenti opposti ma influirebbero anche negativamente sul risultato dei partiti più piccoli che ora fanno da cerniera. Comunque la Democrazia Cristiana non dovrebbe riuscire ad ottenere una maggioranza sufficiente a formare un governo. Il risultato elettorale dovrebbe in larga misura sovrapporsi a quello del Giugno 1976 con democristiani e comunisti che raccoglierebbero pochi voti in più ma in un contesto di complessivo ulteriore deterioramento della sicurezza pubblica e del quadro economico e sociale. Inoltre i due partiti principali, segnati da una battaglia condotta in un clima di ostilità, dovrebbero poi ricercare un reciproco accomodamento per governare il Paese. In altre parole, permanendo l’assenza di una soluzione alternativa, i democristiani dopo le elezioni si troverebbero nella condizione di accettare forzatamente ciò che hanno rifiutato prima. Coloro che avversano profondamente l’ingresso dei comunisti al governo o in maggioranza (che, come ho tentato di dimostrare, è ineluttabile a prescindere che le elezioni si tengano o meno) stanno mettendo in campo ogni possibile argomento che annunci sciagure. Essi ricorrono all’esperienza che l’Occidente ha fatto di tutti gli stratagemmi utilizzati dai comunisti per accedere al governo, talora in collaborazione con altri partiti, solo per poi impadronirsi del potere e trasformare le democrazie in regimi totalitari. E, come esempio, citano quanto accaduto negli attuali Paesi del blocco sovietico ed in particolare il tragico destino della Cecoslovacchia nel 1948. Nel caso ci fosse stato un margine di dubbio, questo è stato spazzato via dall’autorevole voce del primo Segretario di Stato americano, Henry Kissinger.

Assumere per scontato questo scenario minaccioso significa naturalmente che non viene dato alcun credito al fatto che gli euro-comunisti in generale ed il Partito Comunista Italiano in particolare per tutto questo tempo hanno ribadito la volontà di attenersi alle regole della democrazia e di rispettare la libertà. In breve i pessimisti si sono convinti che ogni parola pronunciata dagli euro-comunisti faccia parte di un piano complesso e astuto per ottenere il potere per poi procedere senza indugio verso l’istituzione di un regime totalitario.

Ora, tale interpretazione dell’euro-comunismo non è condivisa da molti democratici italiani. Innanzitutto non è plausibile che un partito euro-comunista si imbarchi in un lungo lavoro di rivisitazione della propria ideologia e della propria politica, che non coinvolge solo i dirigenti ma anche la grande massa di militanti ed elettori, solo per compiere un improvviso voltafaccia non appena guadagnato il potere. Come esempio del dibattito in corso in Italia, un importante giornale, il Corriere della Sera di Milano, nel gennaio del 1978 ha pubblicato un’intervista a Milovan Djilas, un noto commentatore politico jugoslavo che non ha mai avuto un debole per i regimi comunisti totalitari, compreso quello del suo paese, e per questo ha subito persecuzioni. Questo è quello che ha detto a proposito dell’euro-comunismo e della variante italiana in particolare:

Il Cremlino ha perso gran parte della sua influenza sui partiti comunisti occidentali e teme di dissipare prestigio e potere anche presso i partiti dell’Europa Orientale. L’ostilità russa all’eurocomunismo è veramente di natura politica. Il Partito Comunista Spagnolo e parte di quello italiano stanno lentamente abbandonando il leninismo. Questo processo può concludersi o arrestarsi in relazione agli sviluppi internazionali e alla situazione interna a ciascun Paese. Sono personalmente convinto che continuerà ed anzi si estenderà al partito francese che al momento è quello che in prospettiva rimane ancora leninista.

A parte questo, mi sembra azzardato accettare un ragionamento che mette l’Italia sullo stesso piano della Cecoslovacchia del 1948 o della Polonia o dell’Ungheria. L’Italia non è occupata né dominata dall’esercito sovietico. Essa si colloca nella struttura difensiva della NATO che i comunisti accettano e ospita sul proprio territorio basi militari statunitensi. Un colpo di Stato sostenuto da forze militari straniere non è perciò nella realtà delle cose e un colpo di mano dall’interno sarebbe vigorosamente contrastato dalla polizia e dall’esercito. Mentre, nel loro complesso, accetterebbero che i comunisti condividessero responsabilità di governo, essi (la polizia e l’esercito, ndt) si ribellerebbero a qualsiasi tentativo di precipitare il paese in un regime totalitario. La prospettiva della democrazia di essere difesa con successo contro tale eventualità, che io ritengo di per se comunque altamente improbabile, acquisisce peso se si pensa che il Presidente della Repubblica, che certamente non sarà comunista, è capo delle forze armate, compresa la polizia, e presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Egli quindi è nella condizione di assumere tutte le decisioni necessarie a far fronte alle situazioni estreme nelle quali la Costituzione democratica italiana dovesse risultare minacciata. Come detto, non ritengo che tale situazione sia plausibile che possa verificarsi.

In secondo luogo, anche se i partiti democratici non hanno più la forza e la volontà di tenere i comunisti fuori dal governo e dalla maggioranza parlamentare, comunque nell’insieme conservano in Parlamento un potere sufficiente a contrastare con ogni mezzo qualsiasi tentativo di monopolizzare il potere e sovvertire la Costituzione. Per dirla in altro modo, i militanti di molti partiti democratici non sentono di dover aderire al loro tradizionale irriducibile anti-comunismo di fronte ad un partito comunista incline ad un atteggiamento democratico. Eppur tuttavia combatterebbero con le unghie e con i denti se i comunisti dovessero di nuovo cambiare.

Ed è molto più facile battersi contro i comunisti per motivi attuali di quanto lo sarebbe sulla base di quanto accaduto molti anni fa in altri Paesi e in condizioni storiche e politiche totalmente diverse. Sempre più la tendenza in Italia a concedere ai comunisti, per così dire, il beneficio del dubbio è legata alla situazione di grave difficoltà che il Paese sta sperimentando. Questo atteggiamento scomparirebbe di colpo al primo sentore di un voltafaccia comunista. Comunque l’impatto di tale marcia indietro sui dirigenti e militanti indubbiamente danneggerebbe severamente la capacità del partito di conservare, e a maggior ragione di espandere, il proprio consenso elettorale.

IV

Questi dunque sono i pesi ed i contrappesi da considerare per giungere ad una valutazione oggettiva delle condizioni dell’Italia al di là di pregiudizi ingiustificati. Ci sarebbe un ulteriore punto cui si è accennato più volte tra le righe di questo articolo. La profonda crisi economica, sociale ed istituzionale dell’Italia l’ha condotta al punto di diventare ingovernabile in senso democratico. E’ necessario uno sforzo immenso per tirarci fuori dalla depressione e portare il Paese al suo giusto posto di sana democrazia. In tale situazione è corretto chiedersi: quale senso di responsabilità mostrerebbero al popolo che li ha eletti quei dirigenti democratici che ignorassero l’offerta euro-comunista sulla base di pregiudizi ormai superati?

Leader comunisti di grande onestà (come io giudico Enrico Berlinguer) stanno impegnando tutti se stessi nell’euro-comunismo. Se attraverso il processo di revisione critica che essi stanno conducendo da anni non dovessero riuscire ad acquisire una credibilità democratica, allora la loro linea politica patirebbe una clamorosa sconfitta. Il Partito Comunista sarebbe costrette a cambiare ancora strategia. E quella linea politica non potrebbe che essere il ritorno all’ortodossia sovietica. Un ampio settore della società italiana ripiegherebbe una volta per tutte sotto il livello di guardia democratico e tornerebbe a guardare all’Unione Sovietica come una guida. Nello stato attuale dell’Italia una regressione del Partito Comunista verso l’ortodossia sovietica e l’emergere di una sorta di neo-stalinismo sarebbe un colpo di grazia per un Paese la cui impalcatura istituzionale è già in pericolo. Questo potrebbe esitare in un disordine di tipo rivoluzionario se non in qualcosa che rasenta la guerra civile. E ad un tale sbocco arriveremmo in conseguenza non di prove oggettive che il partito Comunista sia una minaccia per la democrazia ma del pregiudizio che l’euro-comunismo null’altro è se non una faccia mascherata del comunismo manipolata dall’Unione Sovietica.

Sembrerebbe alquanto azzardato giocarsi i destini dell’Italia sulla base di tale supposizione proprio mentre il Partito Comunista si offre di aiutare il Paese ad uscire dalla sua crisi senza violare le tradizioni e gli ideali della democrazia. Sembra invece molto più ragionevole mettere alla prova il PCI. Se i comunisti superassero la prova, la democrazia italiana ne uscirebbe rafforzata ed il Paese potrebbe essere ricondotto sulla strada del rinnovamento economico e sociale, con ciò rafforzando l’intera civiltà occidentale. Se invece dovessero fallire, ci sarà sempre tempo (e non mancano né i modi nè i mezzi) per uno scontro a viso aperto e senza esclusioni di colpi tra le forze che stanno dalla parte della democrazia e della libertà e le forze che vorranno imporre un regime dittatoriale. Le condizioni attuali dell’Italia sono tali che questa prova non può essere evitata.

Una considerazione conclusiva. Il rischio vero che l’Italia corre nell’associare i comunisti al governo o in una maggioranza parlamentare non è quello di finire come la Cecoslovacchia, la Polonia e l’Ungheria. Bensì è quello che un governo basato sulla cooperazione tra democristiani, socialisti e comunisti potrebbe risultare inefficace esattamente come quelli costituiti da democristiani e socialisti. La mia solo ansia viene dalla prospettiva di un altro governo carente di quell’autorevolezza e quell’unità che, a prescindere dalle buone intenzioni, è di vitale importanza per rimettere in piedi l’Italia. Ed è questa cupa prospettiva che il mio partito si è impegnato ad evitare con tutte le proprie energie.

1 Si vedano alcuni miei scritti sull’argomento come L’altra Italia, Milano, Mondadori, 1975; La Caporetto economica, Milano, Rizzoli, 1974; Intervista sul non governo in Italia, Bari, Laterza, 1977.

Tivoli, 22 settembre 2013